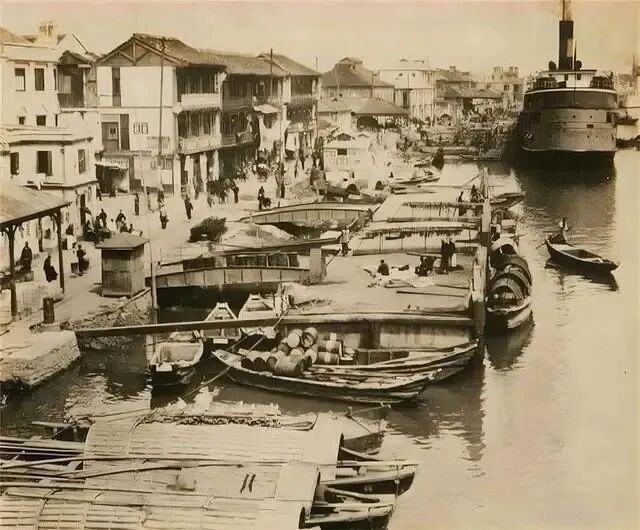

1937年9月的苏州河上盈策略,张帆挂橹的木船里藏着工厂拆卸的机器。这些运速不高的船只,在获国民政府的通行批文后,要一路上躲避日军的追袭,才能先抵苏州或镇江,而后转至武汉。

往前两个月,“七七事变”后、“八一三”淞沪会战前,紧张的态势之下,为确保资源集中供给战事和避免工厂被收直接资敌,上海的工业内迁迫在眉睫。当时,全国三成以上的已登记工厂都集中在这座远东第一大城市。

在淞沪会战爆发前后的背景下,从7月到战争收场的11月,短短四个月时间,一场关乎中国经济命脉的工厂物资内迁计划如何展开?这是作家、华语文学传媒大奖获得者赵柏田最新长篇非虚构作品《生死危城》要打捞的历史记忆。该书最初刊载于《收获》杂志,今年8月由浙江文艺出版社KEY-可以文化推出。

2025年8月,正值中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际,浙江文艺出版社KEY-可以文化推出《生死危城》。浙江文艺出版社KEY-可以文化供图

英国诗人柯勒律治说,凭着墙上的几个点,可以挂起一幅心灵的挂毯。这给了赵柏田启发,持续多年写作现代中国的他,在锚定铁路、外交、金融业、晚清以降知识人的精神流变之后,将笔触落到了现代中国的工业领域。

对于非虚构写作,赵柏田要求“每一滴露水都有其出处”,而同时身为小说家的他,又希望文本具备高度的可读性。在《生死危城》里,他把主持内迁的科级官员林继庸作为故事眼,将目光扫过更高级别的官员、实业家、工厂主、工人,以紧张的叙事节奏呈现战争爆发前后的内迁困境。

八十八年前,上海的实业家们或寄希望于内迁,或以为租界可保无虞,或主张前往香港,不同想法影响着各自今后的命运。最终,林继庸主持工厂迁移期间,除协助搬迁国营的工厂外,上海的工厂共迁出了146家,机器和材料14600余吨,技术工人2500多名。赵柏田说,这些工厂和人,成了中国工业的火种。

赵柏田长居上海,在写作这本书时,他常常会到老战场遗址或者工厂旧址,尽可能地回到历史的现场。上海老建筑还能找到旧时光的蛛丝马迹,实业家的工厂换了一种方式活下去。

9月16日,在上海黄浦江畔的陆家嘴,南方+记者采访了赵柏田,以下是对谈内容。

写上海工业内迁往事,就像打捞海底的沉船

南方+:“八一三”淞沪会战十分惨烈盈策略,很多书籍也是直接写战争。您为什么选择从工业内迁的角度写?

赵柏田:这个角度不是刻意寻找的,它是自动浮现出来的。好故事不是编出来的,是你发现的,特别是历史写作。好故事像海底的沉船一样,等待写作者把它打捞上来。

过去几年,我做现代性的研究和写作,从外交、铁路、商业和金融、知识分子的思想和精神流变去切入,写了不少故事。但我觉得有一个很重要的板块,就是中国的工业化仍然没有触及。工业文明带来了现代性的曙光,如果没有这一块的话,那么我对整个中国现代性的呈现是不够完整的。

几年前,我写中国现代金融业,收集了很多上海实业家的材料。我发现,民国时期上海大大小小的银行对实业有很大支持。当淞沪会战爆发,那些工厂背后的人就动了起来,命运的齿轮也开始转动。可以说,在写完上海的银行家和现代中国的金融业之后,实业这一领域的人和事也渐渐地鲜活了。

苏州河码头上的木船。成千上万吨的机器就是用这样的木船运到苏州、镇江,再换船,沿着长江运入内地的。受访者供图

这次迁厂改变了中国工业的格局, 1937年以前,中国内地的工厂非常少,几乎没有现代工厂。不要小看迁出的146家工厂和2500个工人,他们有许多留在了内地和西部,成了中国现代工业的火种。写这本书,是为了让今天的读者看到,在民族危难之际,为了工业血脉的延续,曾经有这么一群中国人,作出了不屈努力。在书的扉页,我引用了穆旦的一首诗《赞美》,就是为了讴歌这些内迁者的不屈意志和顽强生命力。

书是在2023年12月完稿,《收获》2024年2期发表,我当时在《收获》约写的创作谈里说,它是我写现代中国的最后一块拼图。不过,之后我又发现,现代中国其实还有一块更大的“拼图”可能要去书写,那就是科学。从洋务运动到民初,科学的概念和内涵发生了一个很大的变化,从最早的器物引入,发展到之后求真求知的理念的形成。

南方+:这本书的写作跟您自身的经历经验有关系吗?和书里很多实业家一样,您是宁波人,跋里也提到您曾祖辈里有人曾经是工厂主。

赵柏田:作家选择的题材、所写的故事,跟他的生活环境和经历有很大关系。写作者进入文学世界的道路,永远是离他最近的一条。所以我的早期小说写南方乡村,喜用儿童视角。随着写作履历的增长,写作题材和风格更加脱离不了经验的影响。

我老家浙江余姚,是王阳明出生的地方,我生活了很长时间的宁波,又是很早就开放的五口通商口岸城市之一,文风和商风都很盛。这些人和事会自然进入到你的生活场域,成为你的生命和文学记忆。

因此,关于历史的一切,王阳明、浙东学派、新文化、现代性主题下的中国往事等等盈策略,可能是我潜意识里本来就有的东西。我写《生死危城》时,曾数次想起家族里一位前辈的故事,他原来也是一个实业家,也是一个小工厂主。

回到历史现场:集一手资料,到遗迹现场

南方+:在写作过程中,您如何确保材料的严谨性和叙述的流畅性,使文本可读性高且不失真?

赵柏田:非虚构写作已经到了建立自身美学规范的时候。非虚构的写作伦理就是求真,大大小小的事件,包括人物的对话,都要有出处和依据,就好像每一滴露水都要有其来历。这本书引用了大师档案、报告、当事人的口述史、电文,出书后只有选择地在文下加了一些引用来源。加注,表明的是我的一种写作态度,那就是对你写下的每个字负责,对历史负责。

至于材料的选取,我主张要尽可能回到历史的现场。回到历史现场有两种方法:第一种是亲身到现场,去观察地形地貌。但半个多世纪过去了,老战场的遗址或者工厂旧址已经物是人非。如果你满腔热忱去找,希望能发现跟记载或者图片对上号的东西,可能真没有了。所以,更重要的,是去感受、捕捉历史的气息。

更重要的一个途径,是去寻找与当事人相关的第一手资料。比如日记、书信、电文、档案、口述实录,还有回忆录和后来学者的研究。中国传统文人的习惯是用写日志来记录和反省自己的言行,留下了大量日记。回忆录由于已经隔了一段时间,可能有对事件的美化或者记忆的偏差。

写作上,我是一个慢人,一步一步来。我会用比较长的时间去感受、去规划、去收集。在收集和研究的阶段,我会为笔下的题材、故事、人物建立一个资料馆或者小型图书馆。回到《生死危城》这本书,关于这次迁厂的历史,我搜集阅读了上百本资料。

写书还是要让读者看得进去。有时候,我说我不是一个作家,我是一个叙事家,一个写作家,研究用什么样的叙事,来贴合笔下的人物和故事。

南方+:我对书里的一个细节印象深刻——因为炮火炸断了电话线,张治中将军从南翔指挥所驱车到江湾镇了解情况,后面为避开日军轰炸,他下车步行。途中遇到一个骑自行车的传令兵,士兵问他,“怎么回事,现在司令也只能乘11号车(指步行)了?”这个细节很生动,更重要的是,它不符合长幼尊卑的传统观念,我们应该如何理解?

工厂林立的闸北区在剧烈的爆炸声中升起了浓烟。受访者供图

赵柏田:我在张治中的战场记事里发现了这句对话。一个士兵说出这样的话,也能反映出当时战场的形势已经有点乱了。他言语里面既有一种无奈,也有对长官的调侃和反讽。如果整装待发、士气高昂,一个士兵不太可能说出这样的话来。透过这种无奈,我们会发现,在这场血与火的战场的绞杀里,无论是将军还是士兵,每个生命都是脆弱的。另一方面,从文本上来说,像这样的一句不经意的话,会带给全书生动的气韵。

人,终究抵挡不过时代所造的势

南方+:您写这本书有没有遇到什么瓶颈期?对主线人物和群像人物的选择有什么特别考量吗?

赵柏田:主要是一手史料太欠缺。我在上海档案馆和图书馆找了一些关于工厂内迁的材料,但所获不多。后来,我找到了著名历史学家张朋园主持的口述史《林继庸先生访问纪录》,在此之前,内地有关林继庸的记载几乎没有。林继庸是立起这本书的脊椎骨,在上海民族企业内迁方面,他是一个灵魂性的人物。如果没有林继庸这个第一当事人的访问纪录,这本书是没法写的。这本访问纪录读起来很枯燥,但它实打实地说、有一说一,符合我对历史的求真态度。

主持上海工厂内迁工作的林继庸,是资委会的一个科级官员。他是广东香山县人。受访者供图

战争爆发了,生活在这座城市里边,无论你是大企业主、小工厂主,还是工人,命运都改变了,每个人都要有自己的方式去应对。基于这样的考量,写人物的时候,我选择了不同身份、不同结局的群像式人物,既有无锡荣氏兄弟、宁波帮的钢铁大王余铭玉,也有商务印书馆当家人王云五,小工厂主沈鸿,还有寄希望于租界的严裕棠。

南方+:您在跋里写“人,终究抵挡不过时代所造的势”,这句话应该怎么理解?会不会太过宿命论?您会用历史的眼光打量当下吗?

赵柏田:人是被时代塑造的,成与败,都由时代塑造,这个是历史的经验。这不是宿命论,这是历史和命运的一个事实。

我不会用历史的眼光去打量现在。对于艺术家来说,历史可以成为审美的对象。作为历史写作者和研究者,历史是认知和求真的对象。历史所包含的教训与经验非常深刻,但我们很难把这些教训和经验移用到当下,这样做无异于把历史工具化、功利化。我觉得历史应该培养的是更加通达的人生态度,更加智慧的审视目光,以及更加开阔的胸怀。

南方+记者 张晋 朱红鲜盈策略

可盈配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。